クリエイティブセンターの詳細

リベスキンドの特徴的な空間構成の要素として、鋭い線形の形状が多用されることが多いです。

このクリエイティブセンターも同様な形状が多用されています。これはエントランス上部の天井ですが、照明、空調のガラリが鋭い形状で構成されています。

こういう風に写真にしてしまうとアクリル板を通した間接照明は『光のムラ』があると美しく見えませんが、日常利用での空間体験としてはそこまで気になりません。気になるのは見上げる”建築屋さん”くらいでしょう。

このムラができないようにする、というのは簡単そうで難しいのです。器具の選定の仕方によっては端部の連結のさせ方でどうしても照度が弱くなってしまう部分もあります。また、この照明器具の入るBOXの納め方次第で、ムラが生まれてしまう可能性があります。これについては別途、記事にしていきたいですね。

壁に描かれたサインです。全部で8フロア。1階は階高があるので、2階のレベルが省略されています。

1階はシアター、ビデオスタジオなど、外部の関係者も利用する用途。

3階はカフェやギャラリー、会議室など。

4階には教室。

5階以上は研究室エリア、といった構成になっています。

最上階には屋上庭園もあります。

主要な動線は階段とエレベーターですが、やはり階段が面白い構成を生み出しています。

これは1階の踊り場から上部を見上げたところですが、低層階が複雑で、上層階は同じような構成になっているのが見て取れます。

目地の入れ方も特徴があります。

写真中央の『階段の底に当たる部分のXになっている目地』を見てください。ここから見上げている状態で綺麗にXに入っています。目地の入っている面は、階段の傾斜に合わせて角度が変わっているのにも関わらず、綺麗にXに見えます。つまり垂直に投影される形状に合わせて目地を入れるようデザインされている、ということです。

写真下側の手前の階段の底の部分にも目地が交差しているXがありますが、これも真下から見上げれば直線が通っているように見えます。

そこから写真上側の階段の壁・手摺にあたる部分にもXの目地がありますが、壁側はまた違うルールで目地が入れられているようですね。

階段はただの縦動線だけではなく、周囲にはちょっとしたスペースがあります。

イスやテーブルが置かれていたり、展示・製作スペースに利用されていたりしています。

3階の廊下スペースです。階段を登りきったところはエレベーターホール。

色調は白、赤、ダークブラウンでまとめられています。

3階のホール・展示スペースです。広く開けた特徴的な空間です。

照度の均整度を保ちつつ、ガラリの位置も調整されているデザインですね。

柱回りは面落ちしています。

床の目地も鋭く斜めに入っています。

外部の方が入りやすい空間は白が基調でしたが、プライベート性が上がると同時に赤い壁が入り込んできます。

香港ではトイレなどはバック空間として、公共の空間とは切り離されるつくりが一般的です。このバック空間になると天井が無くなり、赤い壁の割合が増えます。

巾木もステンレス製になり、耐久性・メンテナンス性を考慮されているのがわかります。

天井の配線・配管類の設備は金属ダクトに覆われている仕様です。日本だと、露出させるなど、ここにコストを掛けたがらない発注者・施工者が多く、公共工事の標準仕様でも義務づけられていないですが、海外では標準仕様で金属ダクトを用いるケースも見られます。比較的設備回りをしっかり作るケースが多いと思います。

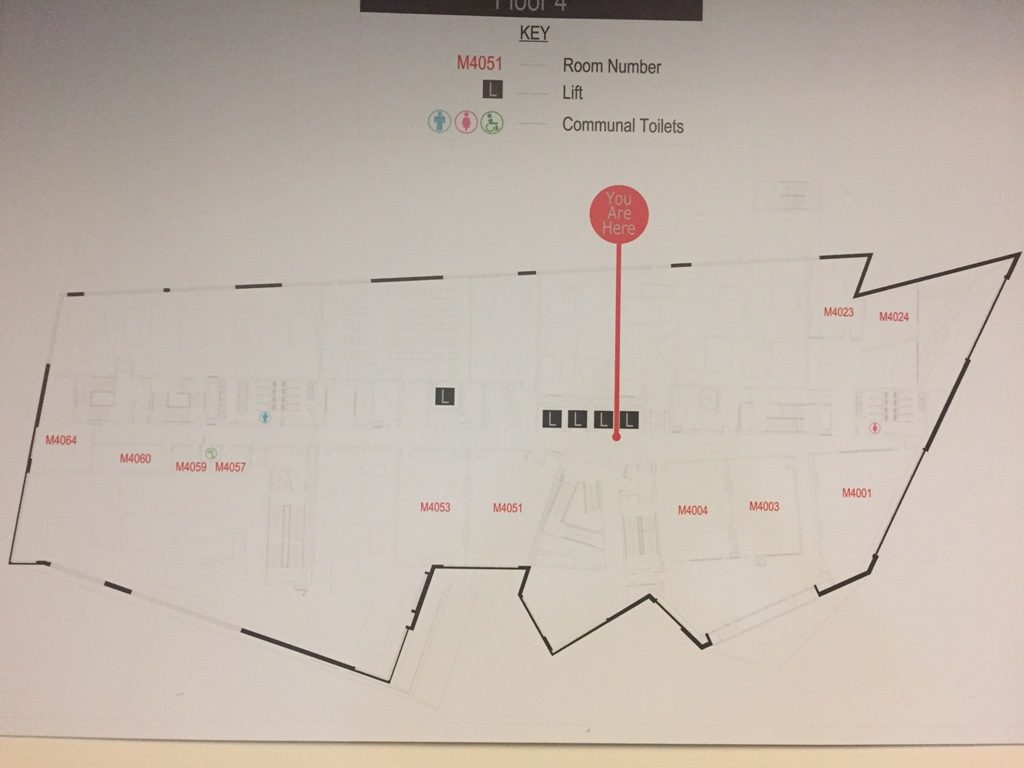

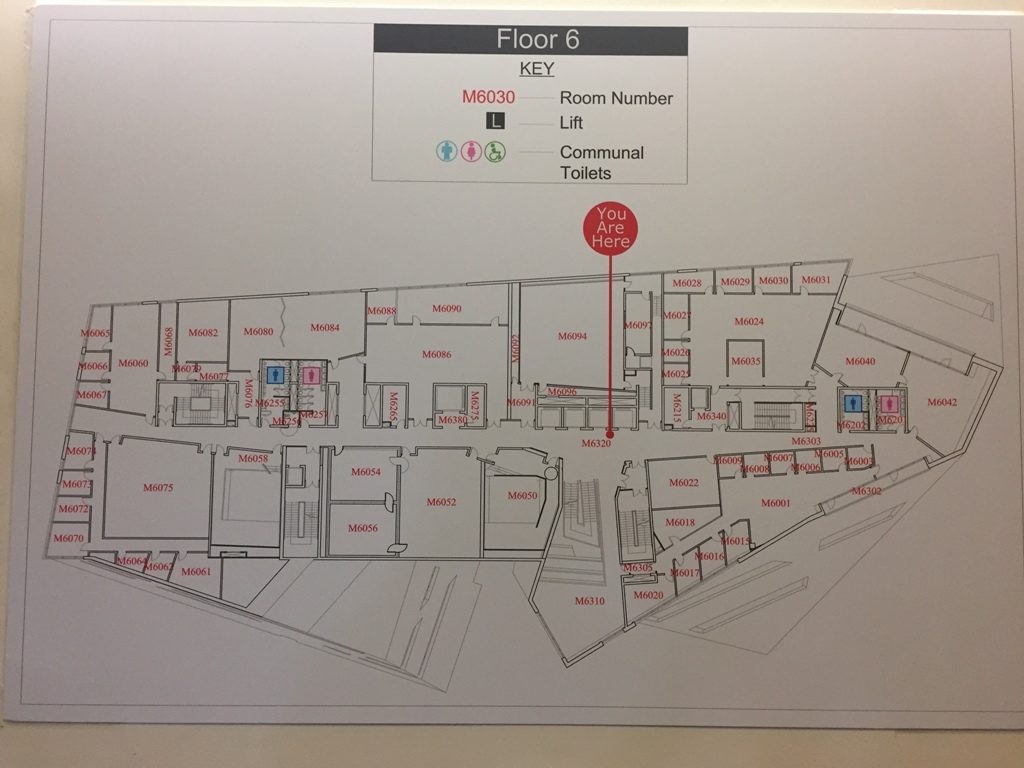

4階と5階のキープランの比較です。

5階から上は研究室エリアとなり、小部屋が増え、セキュリティが設けられたエリアが増えてきます。

4階の講義室です。天井はありません。設備も露出です。

5階の共用部。教授の部屋などの小部屋がたくさんある一方、ゆったりした交流・休憩スペースもあります。

6階になると線が濃くなりキープランがわかりやすくなりました。理由は不明です(笑)。

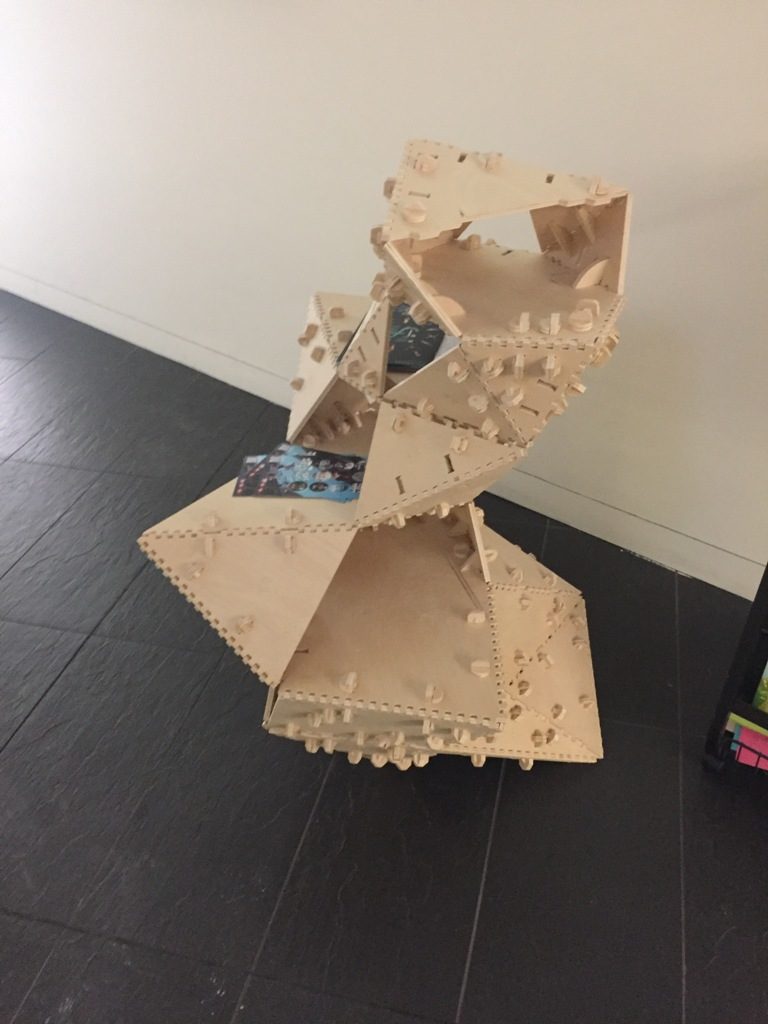

学生の作品でしょうか。三角形のユニットで壁と多角形のスラブで構成されています。廊下に展示?放置?されていましたが面白い。

コミュニティスペースでしょうか。結構広いですね。この場所でレセプションが開かれて、ご飯食べたり、お酒飲んだりしてディスカッションするのでしょう。

次から最上階になります。

階段を登りきったところ。結構天井高いですね。

登りきったところから背面のスペースです。プライベート性と明るさ、開放感の混ざったスペース。

そのスペースから階段の吹き抜け側を見てみましょう。

吹き抜けを覗くとこんな感じです。

目地はやはり面ごとに通すデザインになっているようですね。

屋上庭園です。風が強いため出ることは出来ませんでした。

最上階は機械室がメイン。各室への入り口は機密性の高いドアや防火戸だったりするので、取っ手がレバーハンドルではなくなっていたりします。

最上階の窓から香港市立大学側を見た様子です。左側手前の大きな建物一帯が大学の施設です。

ここまではおおよその空間構成を見てきました。

次の記事でリベスキンドの納まりを具体的に見ていきましょう!

次の記事

ダニエル・リベスキンドの設計『香港市立大学のメディアセンター / Run Run Shaw Creative Media Center』3/3

前の記事

ダニエル・リベスキンドの設計『香港市立大学のメディアセンター / Run Run Shaw Creative Media Center』1/3

コメント